過去の値動きから未来を予測し、利益を得ようとする自動売買。相場の転換点や市場参加者の心理などを汲み取り柔軟にトレードする裁量トレード。この2つは上手く調和しようとする事柄というより、どちらかというと対極に位置する分野だと私は感じていました。自動売買で負けが続くと「やっぱ自動売買では相場の変化に対応できない!裁量トレードを勉強しよう!」と感じ、裁量で上手くいかず損切が遅れたりすると「自動売買ならルール通りのトレードができる!自動売買に任す!」と右往左往した人もいるのではないでしょうか。今回は管理人の経験からこれら2つの関係性について考えてみました。

それぞれのメリット・デメリット

裁量トレード

自動売買

共通していると思うこと

自動売買についても売買モデルは成長しませんが、運用する人間は成長することができます。

裁量トレードのジレンマ

実は裁量トレードにおいてあまりルールを厳密に決めていくと自動売買のようになってしまいます。「わかりやすいチャートでトレードしましょう」と言われますが、あまり綺麗なチャートばかりに拘るとどんどんトレードは少なくなります。

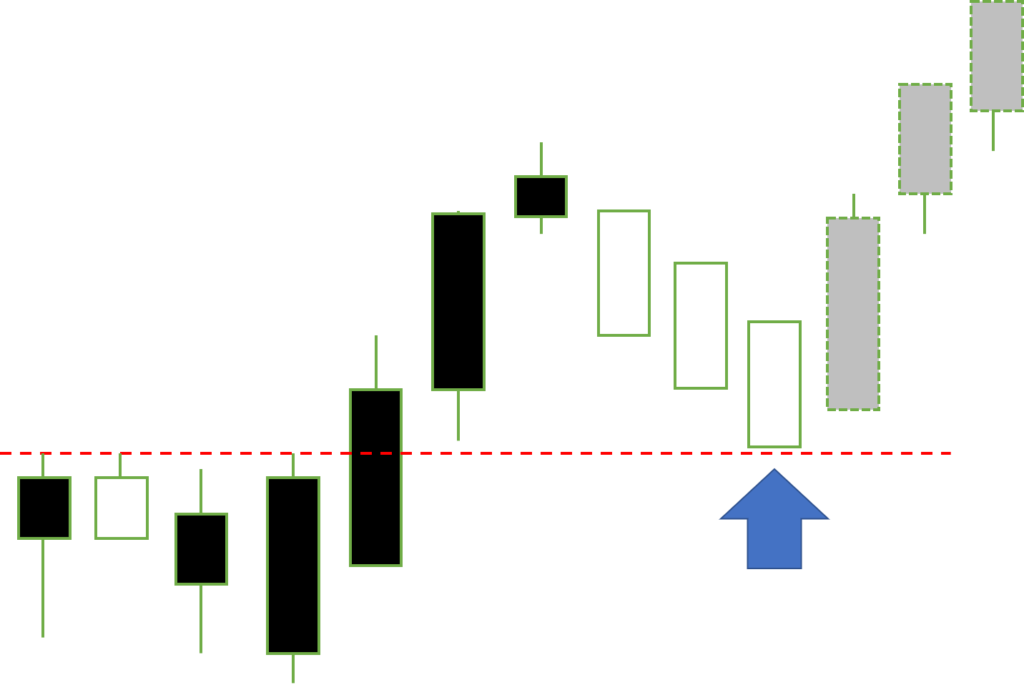

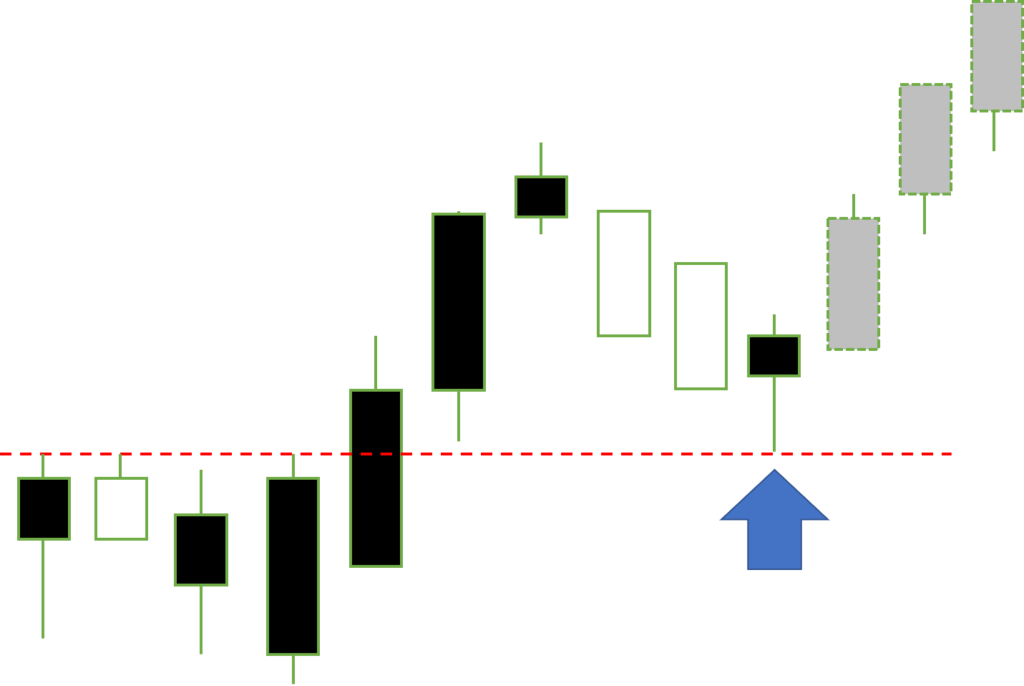

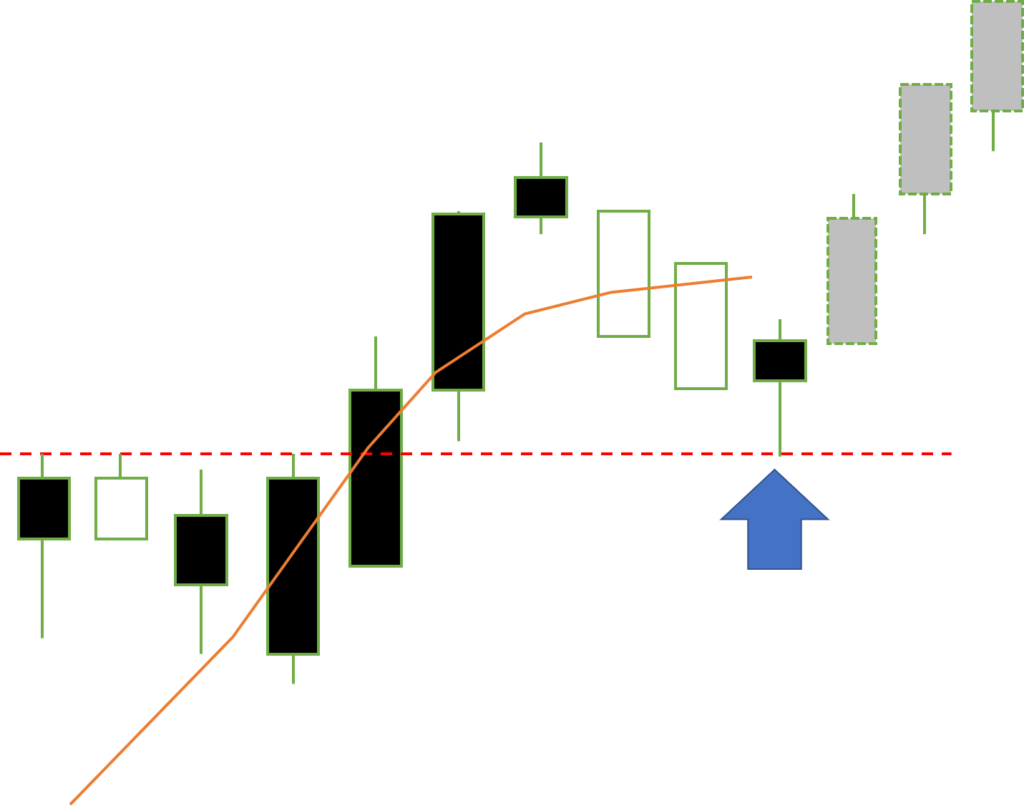

例えば過去のサポート・レジスタンス付近で押し目買い、戻り売りするエントリーをするとします。

最初の売買ルールは以下です。

段々とそれだけでは上手くいかなくなり、ある条件を加えたとします。

更にある条件を加えたとします。

だんだんルールが固まってきました。

そうなると過去の検証作業もサンプルとして信頼できるデータが集まるようになってきます。そして定義できるルールなら自動売買でも可能なことに気が付きます。

しばらくすると「ルールを加えていくとどんどんトレードがよくなる」ということが幻想(またはとても困難なこと)だと理解すると思います。

実は裁量は「曖昧さ」が武器であり、あまり厳密にルールを決めていくと優位性が低下する傾向があります。

「なんとなく方向性を判断する」という能力はここまで機械が進化しても実現は容易ではない。大きな人間の強みです。

裁量トレードのジレンマとはルールをガチガチ決めてしまうと期待値が低くなることだと思います。このイメージは自動売買でよくある過剰最適化とも少し違います。

裁量のトレードなら「なんとなく方向性を判断する」という人の感覚を活かす枠組みが大事だというのが私の意見です。

まとめ

・裁量トレードの優位性は「曖昧さ」

・それぞれの短所を補うような取り組みができればベスト。

→自分の手法を簡易的にでも自動売買のルールに落とし込み、バックテストで過去の優位性を確認する…など

自動売買については少し古い枠組みのものをイメージしています。例えばTwitterのワード分析を行うもの、AIを活かした自動売買についてはまだ勉強中であります。

管理人は自動売買、裁量トレードについて程々に優位性があれば、無茶さえしなければ「今はまだ」相場はお金を儲けさせてくれると信じています。